|

한글 아리아리 1011

2025년 2월 21일

|

|

2025년 2월 21일, 우리말 소식 📢

1. [알림] 한글문화연대 정기총회

2. [아, 그 말이 그렇구나] 봄채마, 봄단장, 봄뜻 - 성기지 위원

3. [우리말가꿈이] "어서오세요"

4. [대학생기자단 11기] 나랏말싸미 듕귁에 달아? - 전민경 기자

|

|

<한글문화연대 정기총회>

때: 2025년 2월 27일 목, 오후 4시

곳: 마포 한글문화연대 회의실

의안:

1. 2024년 사업 보고

2. 2024년 결산 보고

3. 감사 보고

4. 2025년 사업 계획

|

|

[아, 그 말이 그렇구나]

봄채마, 봄단장, 봄뜻

성기지 운영위원

|

|

[아, 그 말이 그렇구나-279] 성기지 운영위원

꽃샘추위가 아직 머물러 있긴 하지만, 나무들을 보면 줄기에 물이 오르고 있는 것이 느껴진다. 온 누리가 봄맞이에 한창이다. 봄에는 입맛을 잃기 쉬운데, 입맛을 돋워 주는 가장 좋은 먹거리가 바로 봄나물이다. ‘나물’은 사람이 먹을 수 있는 풀이나 나뭇잎, 채소 따위를 가리키는 순 우리말이다. 나물 가운데서도 무나 배추처럼 사람이 심어서 가꾸는 나물을 따로 우리말로 ‘남새’라고 한다. 그리고 사람이 가꾸어서 기르거나 산과 들에 저절로 난 온갖 나물들을 통틀어 이르는 말이 ‘푸성귀’이다.

봄에 산이나 들에 돋아나는 나물을 모두 봄나물이라 하고, 그 가운데 봄에 사람이 심어서 먹는 여러 가지 남새들을 따로 ‘봄채마’라 한다. 냉이, 쑥, 봄동, 달래, 취나물, 두릅, 무, 상추 들과 같은 봄나물 가운데서도 봄동, 무, 상추 들은 봄채마이다. 우리가 ‘채소’(菜蔬)라고 하는 것은 바로 남새를 가리키는 한자말이다. 아직도 나날살이에 많이 남아 있는 ‘야채’(野菜; やさい)는 ‘채소’를 가리키는 일본식 한자말이다.

봄을 맞아 사람들의 옷차림도 한결 가벼워졌는데, 봄은 특히 젊은이들에게는 옷맵시를 뽐내고 싶어하는 계절이다. 봄철에 알맞게 꾸미는 몸단장을 우리말로 ‘봄단장’이라 한다. 봄바람이 불면 도시의 거리는 봄단장의 젊은이들로 가득 찬다. 거리의 상가들도 저마다 산뜻한 모습으로 꾸며지는데, 이처럼 거리나 건물이 봄철에 맞게 단장하는 것도 봄단장이라 할 수 있다. 사람과 거리가 모두 봄단장을 마치면 도시에는 ‘봄기운’이 흐르게 된다. 봄이 오는 기운을 달리 ‘봄뜻’이라고도 한다.

|

|

안녕하세요.

우리말가꿈이 25기 영상 제작 모둠 2조 '미쁨'입니다.

이번 영상은 실생활에서 잘못 사용하고 있는 우리말을 패러디 형식으로 재밌게 다뤄보았습니다!

원활한 소통을 위해서는 지나치게 우리말을 순화하는 것도, 외국어를 남용하는 것도 좋지 않다는 점을 유의해서 봐주셨으면 좋겠습니다.

영상에 등장하는 세 인물 모두 우리말을 잘못 표현하고 있으니 어떤 점이 잘못되었는지 찾아보며 시청해 주시면 감사하겠습니다:)

영상 재밌게 봐주세요!

카페 알바생 및 시나리오: 유정민

손님 1 및 촬영&편집: 김주현

손님 2 및 스토리보드: 허재희

촬영 도움: 진예림

#우리말가꿈이 #아리아리 #문화체육관광부 #한글문화연대 #미쁨

|

|

💌 대학생 기자단 기사 💌

젊은 감각으로 만나는 우리말, 한글 소식!

|

|

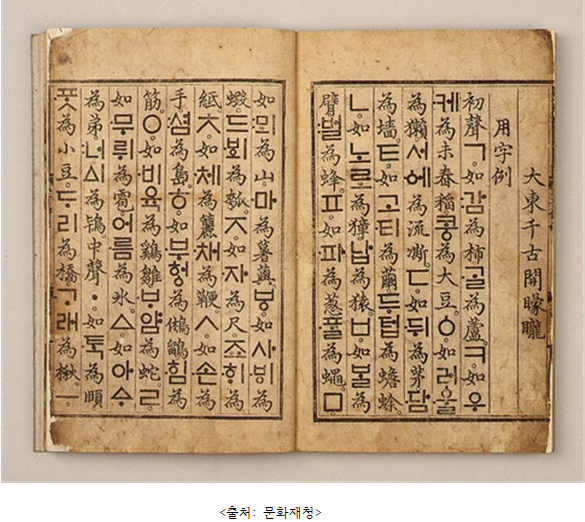

💬[대학생기자단 11기] 나랏말싸미 듕귁에 달아? - 전민경 기자

|

|

|

|

(위에 사진을 누르시면 해당 기사를 볼 수 있습니다.)

578돌 한글날을 지내며 훈민정음 해례본과 언해본에 관해 막연히 알던 부분을 자세히 살펴본다.

《훈민정음 해례본》이란?

《훈민정음 해례본》은 한글의 창제 과정과 원리를 설명한 책으로, 현재 우리가 사용하는 한글의 옛 이름인 "훈민정음"과 관련된 내용을 담고 있다. 한글의 창제 과정과 사용법, 창제 배경을 기록한 이 책은 문자와 책을 구분하기 위한 한글의 해설서 역할을 한다. 《훈민정음 해례본》은 크게 두 부분으로 나누어져 있다. 첫 번째로는 예의(例義)다. 세종대왕이 직접 작성한 부분으로, 한글을 만든 이유와 기본적인 사용법을 간략하게 설명한다. 여기에는 한글을 창제한 배경과 목적, 그리고 모든 글자가 어떻게 음을 이루는지를 서술하고 있다. 두 번째로는 해례(解例)다. 세종대왕을 보좌했던 집현전 학자 8명이 작성한 부분으로, 한글의 자음과 모음이 어떻게 만들어졌는지, 발음과 쓰임새에 대해 자세하게 설명한다. 이 부분은 다섯 가지 해설과 하나의 예시로 구성되어 있어 '해례'라는 이름이 붙었다. 이렇게 창제된 《훈민정음 해례본》은 1962년에 대한민국 국보로 지정되었으며, 1997년에는 유네스코 세계기록유산으로 등재되었다. 이로 인해 《훈민정음 해례본》은 국내외에서 그 역사적, 문화적 가치를 인정받고 있다.

《훈민정음 언해본》이란?

《훈민정음 언해본》은 《훈민정음 해례본》의 내용을 우리말로 번역하고 풀어서 훈민정음으로 쓴 책이다. 세종대왕이 한글을 창제한 목적은 백성들이 쉽게 문자를 배우고 사용할 수 있도록 하기 위한 것이었지만, 당시 많은 백성들은 한문에 익숙하지 않았다. 이를 해결하기 위해 《훈민정음 해례본》의 내용을 한글로 풀이한 것이 훈민정음 언해본이다. 《훈민정음 언해본》은 한문과 한글을 나란히 실어, 백성들이 한글을 이해하고 학습할 수 있도록 돕는 역할을 했다. 이 책은 한글 보급과 교육에 중요하게 기여를 했고, 당시 백성들이 한글을 보다 쉽게 이해하고 쓸 수 있게 만든 문서이다.

훈민정음 해례본과 언해본의 차이점과 역사적 의미

우선 해례본과 언해본을 만든 목적이 다르다. 해례본은 한글의 창제 목적, 원리, 사용법을 설명하는 이론적 문서로서, 주로 지식인 계층을 대상으로 만들어졌다.

반면 언해본은 백성들이 쉽게 이해할 수 있도록 훈민정음의 내용을 풀어쓴 책으로, 한글 보급과 교육에 중점을 둔 것이다. 이렇게 두 문서가 다른 목적을 가지고 만들어졌기 때문에 언어 구성과 역할 또한 다르다. 해례본은 주로 한문으로 작성되어 학문적 해설이 중심이며, 한글의 과학적 창제 원리를 기록한 학술적 문서이다. 반면 언해본은 한글과 한문이 나란히 표기되어 대중적인 이해를 돕기 위한 형태로 구성되었고, 훈민정음의 내용을 실생활에 적용할 수 있도록 쉽게 풀이한 실용적 문서이다. 《훈민정음 해례본》과 《훈민정음 언해본》은 한글의 창제와 보급을 기록한 중요한 역사적 자료로, 각각 한글의 창제 원리와 사용법을 설명하고, 이를 백성들이 쉽게 이해할 수 있도록 번역한 책이다. 두 책 모두 한글의 역사와 세종대왕의 애민 정신을 보여주는 귀중한 유산으로 한글의 창제와 보급 과정을 이해하는 데 있어 서로 보완적인 역할을 하며, 오늘날까지도 그 가치가 높이 평가되고 있다.

(중략)

|

모람이 되어

한글 사랑 함께 해요!

당신의 후원이 우리말을 지킵니다.

후원: KEB하나은행 294-910009-56304

|

한글문화연대

urimal@urimal.org

서울특별시 마포구 토정로37길 46, 정우빌딩 303호

|

|

댓글